【2025年】ニュージーランド経済・金融ガイド:在住者・移住希望者が知るべき基本と展望

はじめに – ニュージーランド経済を理解するために

南半球に位置するニュージーランド(以下、NZ)の国土は、日本から北海道と四国を除いたサイズに近く、人口は福岡県に近い約530万人の島国。日本の成田からオークランド(NZ最大都市)まで飛行機で約10時間と距離が遠く情報も限られているため、日本では「牧歌的な農業国」「観光立国」といった印象を持たれることもありますが、実際には農業・観光に加え、サービス業、不動産、IT、そして近年では宇宙産業なども含めた多面的な先進国経済を形成しています。

本記事では、「NZ経済」の全体像をわかりやすくまとめ、日本人がNZに住み、働く際に必要となる基礎知識を提供します。

なぜ「ニュージーランド経済の全体像」が重要なのか

NZは日本人にとって観光・ワーキングホリデー・留学・移住先などとして人気があり、日本企業の進出や投資対象としても注目度が増しています。しかし、日本と経済構造・市場慣習・金融環境が大きく異なるため、表面的な理解だけでは正しい判断ができません。

例えば:

– 不動産市場は投資家比率が高くボラティリティが大きい

– 為替レート(NZドル)は中国経済・乳製品価格・米ドル金利に強く影響

– 金融市場は規模が小さく、流動性リスクも存在する

これらの背景を正しく理解することで、NZでの生活設計・キャリア設計・資産運用等のリスクを減らせます。

本記事で得られること

本記事では、主に信頼できるNZ政府機関や国際機関の公式統計に基づき、下記を初心者にもわかりやすく・実用的に総括します。

- NZ経済の基本構造

- 物価・為替・金利の特徴

- 不動産・雇用市場・投資環境

- 2025年時点の市場動向と今後の見通し

NZ在住者や移住希望者はもちろん、NZへの進出や投資を検討する企業・個人の方にとっても、実務的に役立つ情報をできる限り網羅しました。

この記事の信頼性

ものかん

ものかん当ブログ「ニュージーランドのお金」の運営/執筆をしている、 ものかんです。

NZ在住歴は20年以上。これまで当地や海外で、さまざまな業界・国の企業の起業や成長支援に最前線で携わってきました。

金融業界での経験もあり、経済・金融分野は特に得意としています。過去には、NZや豪州の市況について、投資家や法人向けにデイリーレポートを執筆していたこともあります。

引用・掲載するデータ・情報源は主に下記ソースの一次データとしています。

- Stats NZ(ニュージーランド統計局)

- New Zealand Treasury(ニュージーランド財務省)

- RBNZ(ニュージーランド準備銀行)

- MBIE(ビジネス・イノベーション・雇用省)

- World Bank(世界銀行)・OECD(経済協力開発機構)・IMF等の国際機関

ソースはこの限りではありませんが、不確かな個人ブログや推測記事は除外しています

こんな方におすすめ

- NZ在住者・NZ移住を検討している方

- NZ進出を検討している企業

- NZ不動産・株式投資を検討している方

- NZ在住で最新経済情報を得たい方

- NZ経済を理解したい方

- NZ留学・ワーキングホリデー予定者

ニュージーランド経済とは?

NZは自由市場原則に基づいた開かれた経済を採用しており、人口約530万人の小規模な市場です。そのため、NZ経済は外部貿易に大きく依存しています。国土面積は日本の約70%ほどですが、豊かな自然資源と高い教育水準を背景に、世界経済でも独自の存在感を持っています。

ニュージーランド経済の特徴と規模

NZは人口が少ないため、国内市場は限られています。

その規模の小ささを補う形で必然的に、世界と貿易を行う「開かれた経済」を志向してきているため、貿易依存度は非常に高いのが特徴です。

人口:約530万人

GDP(国内総生産)比:農林水産業、サービス業、製造業などがバランスよく分布しているが、貿易依存度が高い

輸出依存:GDPの約48.9%が輸出

NZのGDP主要構成

- サービス業:約73%

- 例:教育(学校・大学)、医療(病院・GP)、金融(銀行・保険)、観光(旅行・ツアーガイド)、IT(アプリ・ウェブサービス)など

- 財(モノ)生産産業 :約20%

- 例:製造業(食品加工・機械製造)、建設業、鉱業など

- 農林水産業:約7%

- 例:乳製品(ミルク、チーズ、バター)、肉類、木材、果実類、魚介類、穀物、ワインなど

※農業のGDPに占める割合は小さいものの、輸出における貢献度は非常に高いです。

注目ポイント

- サービス業の比率が高く、「教育(留学生)」や「観光」は外貨獲得力がある産業

- 留学生の受け入れによる収入はNZ経済の重要な柱

- 観光収入も外国人訪問者によって経済に大きく貢献

農林水産業は、生産量に対して国内人口が少ないため、国内消費だけでは賄いきれず、「余剰」として大量の高品質な農産品が海外に輸出されています。

つまり「GDPに占める割合は小さいが、輸出収入の大黒柱」という先の項で述べた特徴があります。特に乳製品や肉類は中国・オーストラリア・アジア諸国での需要が高く、NZ経済を支える重要な柱となっています。

※農産品の輸出分につき、表現としては「余剰分」ですが、現物は「プレミアムな一級品」が輸出されることがほとんど。そのためNZでは「Export quality=最高品質」と同義で使われています。

ニュージーランドの主要輸出相手国と品目

NZの主要な輸出品目と輸出先は、経済の基盤を理解するうえで非常に重要です。ここでは、主な輸出品と輸出先国の構成を見ていきます。

NZ主要輸出品目TOP5

- 乳製品(粉ミルク・バター・チーズ):29.4%

- 肉類(羊肉・牛肉):15.2%

- 木材・木材製品:6.5%

- ワイン:4.8%

- 果物(キウイ・リンゴ等):4.1%

主要輸出相手国TOP5

- 中国:22.2%

最大の輸出相手国で、特に乳製品や木材の需要が高い - アメリカ:16.6%

NZの輸出先第2位で、肉類やワインの需要が多い - オーストラリア:16.3%

隣国で経済的結びつきが強く、物的・人的移動の自由度も高いのでNZの輸出品目も多岐にわたる - 日本:4.4%

日本は伝統的な農産物輸出市場。アルミニウムや木材、木製品なども輸出品目として安定貿易が続いている - イギリス:3.4%

歴史的な繋がりがあり、肉類や乳製品が主な輸出品目

外資・移民・自由貿易協定(FTA)の役割

NZは市場規模が小さいため、「規模の経済」を採りにくく、外資の導入、移民の受け入れ、自由貿易協定(FTA)の締結が経済成長を支える重要な要素となっています。これらは経済の活性化を促し、国際競争力の向上にも貢献しています。

外資の流入:経済と雇用のドライバー

NZは自由貿易を推進しており、特に農業、食品加工業、観光業などを中心に外資の投資が進んでいます。

- 新技術の導入や雇用創出に寄与

- インフラ整備、サービス業の発展にも貢献

- 特に不動産や金融サービス分野での外国資本の影響は大きい

移民の役割:労働市場と多文化社会の支柱

NZは世界でも移民比率が高い国で、人口の約28%が海外生まれです。近年、アジア圏からの移民が増え、中国からの移民数をインド移民が上回る動きも見られます。移民は労働力の確保と消費市場の拡大を通じて、経済の活性化に欠かせない存在となっています。

ものかん

ものかん日本からの移民もその一部であり、1万人以上の日本生まれNZ居住者が存在します。とくにホスピタリティ(飲食・観光)、日系サービス業、日本語教育などの分野で活躍が目立っており、NZと日本の文化交流や日本人コミュニティ支援の面で重要な役割を果たしています。

今後はNZの社会システムや文化へのより深い理解と社会への積極的な参加が望まれる一方で、日本人コミュニティの意義と貢献をNZ社会に理解してもらう活動も重要です。相互理解を深めることは様々な分野で両国間の連携強化につながり、その中で日本人移民が積極的に貢献できる機会も広げることが重要になると思います。

移民は単なる労働力だけでなく、多様な知識・文化をもたらし、ビジネス・教育・観光・食品産業など幅広い分野の国際化を後押ししています。

FTAの役割:貿易自由化と競争力強化

NZは15のFTAを締結しており、29の経済圏(国・地域)をカバーしています。

- 世界各地との経済的な結びつきを強化

- 輸出品目の関税削減や貿易障壁の軽減により、特に農産物や食品の輸出が促進

代表的なFTA:

- CPTPP(環太平洋経済連携協定): アジア太平洋地域を中心に貿易の自由化を進めています。

- RCEP(地域的包括的経済連携): アジア太平洋地域の15か国との貿易を活発化させています。

- NZ-中国FTA(中国との自由貿易協定): 中国向けの輸出が増加し、NZの主要貿易先である中国との経済的な結びつきが強化されています。

ものかん

ものかんNZはアメリカとの2国間FTAは結んでいませんが、それにもかかわらずアメリカは第2位の貿易相手国となっています。これは、NZの農産品や特殊技術製品が米国市場で高く評価されているためです。

また、日本とは2007年にNZ–Japan EPAを締結しており、これにより関税の削減と貿易の円滑化が進んでいます。

またNZ輸出先第4位の日本とは、NZ-Japan EPA 協定を2007年に結んでおり、日本市場への輸出促進、関税が削減され貿易が円滑化されています。

ニュージーランド経済の特徴まとめ

NZ経済は、小規模で貿易依存型の先進国経済です。

- 国内市場は人口の少なさから規模が限定的

- 貿易によって経済を成り立たせており、輸出依存度は非常に高い

主な経済の柱

- 農産品(特に乳製品や肉類)は、GDPには占める割合は小さいものの、輸出収入の重要な源です。

- 観光業や教育業は、外貨獲得の主要な産業で、留学生の受け入れや観光客による収入はNZ経済に大きな影響を与えています。

- IT・宇宙産業などの新しい分野も持続可能な成長を目指す分野として成長を遂げています。

主要貿易相手国

- 中国、アメリカ、オーストラリアとの貿易が経済を支える柱です。特に乳製品や木材、肉類などの輸出が盛んです。

移民とFTAの影響

- 移民は多様な人材・文化・消費をもたらし、労働力確保と経済活性化に寄与。

- 自由貿易協定(FTA)は輸出促進の手段として有効で、特に農産品の国際競争力を強化。

これらの要素を押さえておくことで、為替、金利、不動産、雇用市場といったNZ経済の動向を理解しやすくなります。

物価とインフレ ― ニュージーランドの生活費と価格動向

NZにすでに住んでいる方はもちろん、移住・留学・投資を検討する方にとっても、「当地の物価水準」は極めて重要な情報です。

NZ経済の特徴(小規模・貿易依存・移民流入型)をふまえると、物価(CPI:消費者物価指数)やインフレ率の動きは、他国とは異なる要因で左右されることがあります。

この章では、2025年時点の統計をもとに、NZの物価・生活費・インフレ傾向を総括します。

ニュージーランドの物価水準(CPI)

CPI(Consumer Price Index : 消費者物価指数)は、NZ国内で購入される商品やサービスの価格変動を測る指標で、物価の上昇や下落の動きを反映しています。 2024年3月四半期の統計データ(Stats NZ)によると、CPIは主に以下の主要品目によって影響を受けています。

- 住宅と住居関連費:家賃は年間で3.7%上昇

- 食料品:年間で3.5%上昇

- 交通費:年間で1.6%上昇。*ガソリン価格は年間 2.8%減少

ニュージーランドの物価に影響を与える主な要因

- 輸入品価格の影響が大きい

NZは多くの工業製品や生活用品を海外から輸入しているため、NZドルの為替相場 は物価に影響を与える重要な要因のひとつです。

2024年のNZドルは対USドルでは比較的高止まりで安定し、大きな変動はありませんでした。一方で対日本円でも前半は空前絶後と表現できる98円台まで上昇する強烈なNZドル高となりましたが、後半にかけて 86~92円台 の幅で推移しました。

この相場のなかで対USドルで価格変動を受けやすい品目(石油・工業製品) に関しては、為替の影響は限定的 でしたが、対日本円の上昇によって、日本からの輸入品(食品・家電など)は相対的に割安 となり、一部では価格が安定していた可能性があります(当ブログでは具体的にサーチしていないため不確か)。 - 住宅価格と家賃の上昇圧力

移民流入や人口増加、そして住宅供給不足によって、都市部の住宅価格や賃貸価格は長期的に上昇しています。

特に家賃はCPIの約1割を占め、家計に与える影響が大きいです。 - 食品価格は天候と国際需給に左右されやすい

NZは農産品が豊富ですが、干ばつや洪水などの気象要因や国際市場での需要によって、国内食品価格が変動します。特に乳製品や肉類は輸出品として世界市場に依存しており、これらの影響を強く受けます。

ニュージーランドの生活費(2025年目安)

NZの生活費は、都市部(特にオークランド)と地方で大きく異なるため、一概に平均を出すことが難しいのため、あくまでも2025年調査時のオークランドAlbanyでの平均的な1人暮らしの月間生活費を目安として以下にまとめました。他都市ではもう少し安いと思いますが参考にしてください。

| Albany, Auckland | 節約 | 平均 | ゆとり |

|---|---|---|---|

| 1ベッドルーム | $2,580 | $3,340 | $4,340 |

| シェア1部屋 | $1,500 | $2,230 | $3,606 |

| Albany, Auckland | 節約 | 平均 | ゆとり |

|---|---|---|---|

| 家賃(1ベッドルーム) | $1,950 | $2,210 | $2,380 |

| 家賃(シェア1部屋) | $910 | $1,080 | $1,646 |

| 水道・光熱費 | $120 | $170 | $230 |

| 通信(携帯+Wi-Fi) | $60 | $120 | $180 |

| 食費 | $200 | $320 | $500 |

| 交通費 | $40 | $100 | $200 |

| 交際・娯楽費 | $80 | $250 | $500 |

| 保険 | $40 | $70 | $100 |

| 雑費(日用品など) | $50 | $120 | $250 |

生活費は物価と密接に関連して上下しますが、基本的には上がっていくものだと理解しておいたほうが近代NZではより正解に近いです。

予算的に一人で1ベッドルーム賃貸に住める気がしないと感じた方へ

その感覚はあなただけではなくニュージーランド人も同じように感じています。2023年国勢調査によると、全国の一人暮らし率は約8.5%。対してオークランドは6.2%と全国平均より低く、一人暮らしのハードルが高いことを示しています。

また20~30代のひとり暮らし率も非常に低く、多くがフラットシェア(ルームシェア)を選び、費用を抑えていることが分かります。

ニュージーランド全国における若年層の一人暮らし率(2023年)

| 年齢層 | 一人暮らしの割合 |

|---|---|

| 20~24歳 | 約2.0% |

| 25~29歳 | 約3.4% |

| 30~34歳 | 約4.5% |

| 35~39歳 | 約4.3% |

インフレの要因と今後の見通し

2023年以降、NZではCPI(消費者物価指数)が高水準で推移しており、インフレが生活に直接影響を与えています。

主な要因と今後の見通しを以下に整理します。

インフレの要因

- エネルギーコストの変動

- 2025年初頭、原油価格の再上昇によりガソリン価格が高騰

- オークランドでは交通費・物流コストの上昇につながり、物価全体に波及

- ただし、2025年5月時点ではガソリン価格は下落傾向にあり、インフレ圧力はやや緩和中

- 住宅関連コストの上昇

- 人口増加や都市集中、住宅供給不足が継続

- 家賃・住宅価格が高水準を維持

- 2021〜2022年に急上昇した住宅価格は、2023〜2025年初めにかけて一部調整局面

- ローン金利上昇や景気不透明感が価格下落を促す一方、依然として高止まり

- 輸入品価格の高騰

- 工業製品や日用品の輸入コスト増

- 原材料・物流費の高騰が続き、物価上昇に直結

- 貿易依存が大きいNZにとって、外的要因は常に大きな影響を持つ

RBNZ(ニュージーランド準備銀行)の対応

NZの中央銀行であるRBNZは、「インフレ率を1〜3%に安定させる」ことを政策目標としています。

- 2021〜2023年:インフレ抑制のために政策金利を段階的に引き上げ

- 2024年〜:インフレ鈍化を受けて利下げに転換

■ 政策金利(OCR)の推移

- 2024年8月:利下げ開始

- 2025年5月時点:OCRは3.25%

- RBNZは「必要に応じて追加利下げも辞さない」と表明

政策金利が下がると、住宅ローン金利や企業の借入コストが下がり、家計や経済への負担が軽減される効果が期待されます。

- 短期的

ガソリン価格や為替レートの影響で「一時的に物価が再び上昇する」可能性あり - 中期的

2026年頃までにはインフレ率が目標範囲(1〜3%)内に戻り、2%前後で安定する見込み

ニュージーランドで生活する者への影響と対応策

NZ経済とインフレの動きは、私たちの暮らしにも直結しているため、今後も「物価動向」を注視し、家計管理や投資判断に活かすことが重要です。

2025年に入り、上下はあるものの家賃・光熱費・食費は全体的に高止まり傾向ですが、政策金利は継続して引き下げされているため、住宅ローンや借入負担は緩和されています。

日本人が知っておきたいニュージーランド物価の特徴

- 日本と比較して高い生活費

特に家賃と食品価格はNZでは日本よりも高くなることが多いです。特に都市部、特にオークランドなどの大都市では、家賃が高額であるため、一人暮らしをする場合や家族での生活でも予算に工夫が必要です。 - 日本からの輸入品の価格

日本から輸入される食品や家電、化粧品などは、輸送コストや為替の影響を受けるため、価格が高めに設定されています。特に日本製の製品は、価格が上昇しやすく、輸送に時間もかかるだけでなく、これからは日本もインフレ上昇が見込まれるため、早めの購入を検討するのが賢明です。

日本人移住者へのアドバイス

物価に慣れることが大切

NZでは、家賃や食費が高いことを前提に、生活費の管理をしっかりと行いましょう。シェアハウスや地域によっては家賃を抑えることができる場合があるので、住む場所の選定に工夫が必要です。

地元産・中国産を活用する

日本食を食べたくなることがあると思いますが、日本からの輸入品はおよそ2-3倍の値がする事が多いため、NZ産およびのアジア系スーパーマーケットで類似の食材を購入・活用することがコスト削減につながります。

公共交通機関や車の活用 ― 生活スタイルに合わせた選択を

NZでは、車を持つかどうかで生活のスタイルや見える景色が大きく変わります。特に都市部では、車を所有しなくても公共交通機関や自転車を活用することで、移動は十分に便利で経済的です。

一方で、NZ全体を深く見聞きしたい方にとっては、車は非常に有用です。都市部は利便性が高いものの、「NZらしい風景」や体験からはやや遠ざかりがち。

郊外や自然豊かな場所を訪れるには、車がほぼ不可欠となります。広大な大地、美しい海岸線、山や湖などを気軽に巡るなら、車の所有は実用的な選択です。

どちらが良いかは、自分の生活スタイルや目的に応じて慎重に検討することが大切です。都市の利便性を取るか、NZらしさを味わう行動範囲を広げるか。ニーズに合わせた交通手段を選びましょう。

金融管理をしっかりと行う ― ニュージーランドならではの家計術

2025年現在、NZでは政策金利が徐々に引き下げられており、住宅ローンや借入の負担は一時期よりも軽減されつつあります。しかし一方で、物価は依然として高止まり傾向にあり、生活費への圧力は続いています。だからこそ、家計管理は日本以上に慎重さが求められます。

特に注意したいのは、日本との「貯金感覚の違い」です。日本では低インフレが長く続き「預金=安全にお金を守る手段」という感覚が根付いていますが、NZでは年率2〜4%程度のインフレが当たり前で、銀行預金の実質価値が目減りしやすい環境です。つまり、ただ銀行に預けておくだけでは「お金の価値が毎年少しずつ減る」リスクがあるということです。

そのため、

・こまめに家計簿をつけて支出を管理する

・生活費を抑えつつ、将来に備える資産運用も検討する

・日本と違い「現金主義一辺倒」は通用しないと理解する

といった柔軟な金融管理が必要です。NZでの暮らしでは「貯金=ただ貯める」から「貯金=計画的に使い方を考える」への意識転換が、家計を守る鍵となります。

まとめ ― ニュージーランドの物価と生活費を理解するポイント

物価水準は緩やかながら基本的に上昇傾向

住宅・家賃、食品が主要なコスト圧力。

都市部(特にオークランド)は家賃・生活費ともに高め。

輸入依存経済ゆえに為替と国際市況の影響が大きい

NZドル高・原材料費・物流コスト次第で物価が変動しやすい。

家計へのインフレ影響は引き続き大きい

RBNZの政策金利引き下げにより、短期的には一部の物価上昇圧力が和らぐ見通しもあるが、住宅費などは依然として重い負担。

生活費対策としてシェアハウスや節約志向が一般的

特に若年層はフラットシェア(ルームシェア)が多く、単身用1ベッドルーム賃貸はかなりの経済的余裕が必要。

これからNZ移住・留学・投資を検討される方へ

「思った以上に生活費がかかる」という当地での実感は珍しくありません。特にオークランドなど都市部を拠点とする場合は、余裕ある資金計画と柔軟な住まい方の工夫(例: フラットシェア、郊外への移住)を前提に検討されることをおすすめします。

またNZ国内でも地域ごとに物価や賃料は大きく異なりますので、ご自身のライフスタイルや職場・学校の所在地に合わせて綿密なリサーチを進めましょう。

ニュージーランド経済とNZドル ― 通貨の役割と日本人への影響

NZ経済を理解するうえで欠かせないのが 「NZドル(NZD)」 の存在です。

NZドルは輸出産業・物価・金利などに広く影響を与える通貨であり、

NZ在住邦人やNZ移住を検討する日本人にとっても重要な意味を持ちます。

この章では、NZドルの基本知識・為替動向・日本人への影響まで分かりやすく解説します。

NZドル(NZD)の基本情報とニュージーランド経済での役割

| 通貨名 | ニュージーランドドル (New Zealand Dollar) |

|---|---|

| 通貨コード | NZD |

| 通貨単位 | 1ドル = 100セント |

| 管轄中央銀行 | RBNZ:Reserve Bank of New Zealand ( ニュージーランド準備銀行) |

| 通貨ニックネーム | キウイドル(Kiwi Dollar) |

| 国際市場シェア (2022年) | 世界第10位 / 2.1%(BIS調べ) |

NZドルがNZ経済に果たす役割

金融政策(インフレ目標管理)への影響

→ RBNZはNZドルの動きも考慮して政策金利を決定

輸出産業(乳製品・肉類・木材・ワイン等)の競争力に影響

→ NZドル安 → 輸出品が国際市場で割安 → 経済成長促進

輸入物価・消費者物価への影響

→ NZドル高 → 輸入品が安価 → 生活コスト抑制

NZドルの特徴と国際的な立ち位置

日本では「NZドル」に馴染みが薄い方も多いかもしれません。

しかしNZドルは世界で10番目に取引量が多い「主要通貨(メジャーカレンシー)」の一つであり、国際金融市場でも重要な存在です。

その特徴を以下にまとめます。

| 特徴 | 内容 | 日本人に関係する点 |

|---|---|---|

| 小規模通貨 | NZの人口は約530万人。経済規模は日本の約40分の1。流動性(取引量)は米ドル・ユーロ・円より小さい | 為替変動が比較的大きい→短期でNZD/JPYが大きく動くことがある |

| 資源型通貨 | 乳製品・肉類・木材・ワイン等の「一次産品輸出」が経済の柱 | 世界商品価格・貿易相手国経済の影響を受けやすい |

| 高金利通貨(過去実績) | NZ準備銀行(RBNZ)は物価安定目標のため比較的高金利政策を取る傾向 | 日本との金利差が大きく「NZドルを買って金利を得る投資対象」になることが多い(キャリートレード) |

| 安定通貨 | 法制度・金融政策が安定。オセアニア地域では豪ドルとともに「信頼できる通貨」とみなされる | 長期投資・資産分散目的でNZドル建て資産を持つ日本人もいる |

主要貿易相手国との関係

NZドルは貿易相手国の経済状況から大きく影響を受けます。

以下は、2024年12月時点のNZの主要輸出相手国トップ4と、各国の経済状況がNZドル(NZD)に与える影響をまとめた最新の表です。

| 相手国/ 輸出シェア | 経済影響 | NZDへの波及効果 |

|---|---|---|

| 中国/ 約21% | 最大輸出先(乳製品・肉類・木材等) | 中国経済好調 → NZドル高 |

| アメリカ/ 約16% | 輸出:食品・ワイン・木材等 。金融市場・ドル相場の影響大 | 米経済・金利高 → NZドル安(米ドル強いとNZドルが相対的に弱まる) |

| オーストラリア/ 約15% | 主要貿易相手・NZ最大の投資国・労働移動も盛ん | 豪経済好調 → NZドル高 NZD/AUDレートも影響 |

| 日本/ 約6% | 輸出:乳製品・果物・木材・ワイン等 | 日本経済好調 → NZ輸出増 → NZドル高要因(限定的だが無視できない) |

注目すべきは、アメリカがオーストラリアを抜いて第2位の輸出相手国となっている点ですが、かなり僅差でせめぎ合っている状態。2025年4月にトランプ政権が再導入した10%の一律関税(いわゆる「トランプ関税」)により、NZの輸出業者は不確実性に直面しています。特に、米国市場への依存度が高い企業にとっては、今後の動向に注意が必要です。

NZドルの為替相場と変動要因

NZドルの為替レートは、以下のような要因に影響を受けます。

| 要因 | NZDへの影響 |

|---|---|

| RBNZの政策金利(OCR) | 金利引き上げ → NZドル高 |

| 国際商品市況(乳製品・木材等) | 商品価格上昇 → NZドル高 |

| 主要貿易相手国の経済状況 | 好調 → NZドル高 |

| 地政学リスク(中東・ウクライナ等) | リスク回避 → NZドル安・円高要因 |

| 日本の金融政策 | 日本金利上昇 → NZドル安要因 |

RBNZは政策金利を2024年8月以降、継続的に引き下げて2025年5月上旬の時点で3.5%としています。年内にさらに利下げを行う余地があると見るローカル金融機関が多いです。

日本人にとっての為替リスク

NZドルは国際的には「安定通貨」に分類されるものの、通貨規模が比較的小さく、資源価格や金利差、世界経済の動向によって短期間で大きく変動することがあります。そのため、日本人にとってもNZドルの為替変動は、生活や資産に直接的な影響を及ぼします。

- 円安傾向の局面:NZドルの価値が上がり、NZドルから円への両替が有利

- 円高傾向の局面:NZドルの価値が下がり、円からNZドルへの両替が有利

在ニュージーランド邦人にとってのリスク

NZで生活する日本人(永住者・ワークビザ保有者や大学留学生などの長期滞在者、ワーキングホリデーや短期留学などの一時滞在者など)にとっては、NZドルと円の為替変動は生活全般に多様な影響を及ぼし、為替リスクは“遠くの話”ではなく“日常の延長線上”にある話になります。

一時帰国や日本との経済的つながりによるリスク

多くのNZ在住邦人は、年に1度あるいは数年に1度のペースで一時帰国をします。このとき、NZドルから円への両替が必要になるため、円高が進行している場合には実質的な出費が増加します。また、日本に住む家族や親戚への仕送り・援助を行っている人にとっては、送金時の為替損失が継続的な負担となり得ます。

さらに、個人レベルで日本の商品を取り寄せたり、逆にNZの商品を日本へ送る「個人輸出」やネット販売を行っている場合、為替は事業利益に直結するリスク要因になります。

日本への帰国を前提としない生活設計の中でのリスク

一方で、NZを終の棲家と考えて暮らす方々にとっても、為替変動は無縁ではありません。特に以下のような局面でリスクが表面化します。

- 日本円建てで保有している資産や年金(例:日本の銀行預金や投資信託)をNZで引き出す際、円安が進行していると実質的な購買力が低下

- NZドル建てで形成した資産(例:KiwiSaver、NZ不動産など)を将来日本円に換金する可能性がある場合、為替次第で評価が大きく変動

- 保険や医療費など将来の生活設計がNZドルに依存する場合でも、輸入品価格や円建て商品との比較が避けられず、間接的な影響が及ぶ

つまり、「日本に帰るつもりがない人」であっても、世界の通貨の動きから完全に自由ではいられないのが現実です。

為替リスクは“遠くの話”ではなく“日常の延長線上”にある

為替の変動は、数十銭の動きであっても、長期的には生活コスト、貯蓄、老後資金に対してじわじわと効いてきます。たとえばNZで定年を迎え、老後資金の一部を日本円建てで運用している場合、為替レートによって生活水準が大きく左右されることもあるのです。

だからこそ、為替動向を単なるニュースとして受け流すのではなく、「今の自分の生活や将来設計にどう影響するか」という視点で捉えることが重要です。

例:NZ$1=90円 → 1,000万円で約NZ$111,111

NZ$1=80円 → 同額で約NZ$125,000

約13,888NZDの差=約100万円相当

まとめ ― 為替・ニュージーランドドルの要点

NZドル(NZD)は世界的に見ても主要通貨の一つであり、乳製品・木材・ワインなどの輸出を通じてNZ経済と密接に連動。

NZドルの価値は、政策金利・資源価格・貿易相手国の経済状況など多くの要因で日々変動している。

為替の変動は、NZ在住の日本人にとって生活コスト・資産運用・送金・帰国費用などに直接影響を与える現実的なリスク。

円高時には、日本への送金・帰国費用が高くなり、NZドル建て資産の目減りリスクが顕在化。

円安時には、逆にNZドルの購買力が高まるが、日本側の物価高・旅行コスト上昇といった副作用も。

「日本に帰る予定がある人」も「NZで一生暮らす予定の人」も、為替変動の影響を完全に避けることはできない。

長期的な生活設計や資産防衛の観点から、NZドルと円の動きを日常的に意識する姿勢が大切。

金利と金融政策 ― ニュージーランド準備銀行(RBNZ)の役割と政策動向

NZ経済の「心臓部」とも言えるのが、政策金利と中央銀行 ― Reserve Bank of New Zealand(RBNZ:ニュージーランド準備銀行) の存在です。

この章では、日本人が押さえておくべきNZの金融政策の基本構造と、2025年時点での最新動向を事実に基づいてわかりやすく解説します。

ニュージーランド準備銀行(RBNZ)とは何か?

NZ準備銀行(RBNZ)はNZの中央銀行であり1934年に設立されました。

政府からの干渉を受けずに、独立した立場で、NZ経済の安定を担保するために金融政策を運営しています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) |

| 設立 | 1934年 |

| 本部 | ウェリントン |

| 主要責務(2021年施行の新RBNZ法に基づく) | 物価の安定(インフレの抑制) 雇用の最大化 金融システムの安定維持 安全で効率的な支払システムの提供 通貨(NZドル)の信認保持 |

| 主な政策手段 | 政策金利 (OCR:Official Cash Rate) 設定 |

金融政策の中心 ― 政策金利(OCR)

RBNZのもっとも注目すべき政策手段は、OCR:Official Cash Rateと呼ばれる政策金利の操作です。

OCRは、ANZやBNZ等をはじめとする民間銀行が中央銀行と資金をやり取りする際の短期金利の基準となるもので、

これが変動すると、住宅ローン金利、企業融資金利、貯蓄金利などが連動して変化します。

- OCRが上がれば → 借入コスト増 → 経済活動は抑制され、インフレを抑える効果

- OCRが下がれば → 借入がしやすくなる → 経済刺激につながる

つまり、OCRはNZ経済の温度調整役とも言えます。

どうやって決まる?金融政策委員会(MPC)の役割

OCRを決めるのは、金融政策委員会(Monetary Policy Committee/MPC)という専門組織です。

この制度は2019年に導入され、RBNZ総裁だけでなく外部の専門家も含めた合議制で政策判断を行うようになりました。

MPCは年7回の会合を開き、その都度「OCRの据え置き・引き上げ・引き下げ」を決定します。

同時に、「金融政策声明(Monetary Policy Statement)」または「政策レビュー(Monetary Policy Review)」も公表され、経済見通しや判断理由が明示されます。

近年の政策動向(2020〜2025年)

2020〜2021年:コロナ対応で超低金利政策

- 2020年3月、OCRは1.0%から0.25%に急速に引き下げ

- 新型コロナによる景気後退リスクに対応するため、以下の施策を実施:

- FLP(貸出促進プログラム):銀行向けの低利貸付で企業・個人の資金繰り支援

- LSAP(大規模資産買入プログラム):政府債の購入を通じて市場に資金供給

2021〜2023年:急速な利上げとインフレ対応

- 2021年10月、RBNZはOCRを0.50%へ引き上げ(先進国で最初に利上げを実施)

- その後、インフレ抑制のために段階的な利上げを継続

- 2023年5月時点でOCRは5.50%に到達

- 背景には以下の要因:

- 労働市場の逼迫(失業率は3%以下)

- 住宅価格の高騰

- エネルギー・食品価格の上昇

- CPIインフレ率は2022年に7.3%を記録

- 背景には以下の要因:

2024〜2025年:インフレ鈍化を受けて金利引き下げへ転換

- 2024年8月、OCRを5.25%に引き下げ (国内のインフレ圧力が明確に後退し、食品価格や住宅関連コストの落ち着き、国際エネルギー価格の安定したことが背景)

- その後、段階的に利下げを継続。2025年4月時点でのOCRは3.75%

日本人にとっての金融政策の影響

特別「日本人」にだけ影響を及ぼすという意味ではないものの、NZの金利水準はNZに住む日本人にも次のような点で実生活に直結します:

| 項目 | 金利の影響 |

|---|---|

| 住宅ローン | 金利上昇→返済額増、借入のハードル上昇 |

| 貯金・定期預金 | 高金利→利息収入が増加(NZドル建て) |

| 為替相場 | 高金利通貨としてNZドルが買われやすく、円安要因に |

| 投資商品 | 債券や定期預金などNZ国内商品に妙味も、日本円に戻すことが前提の場合は換金リスク有 |

まとめ ― 金利・金融政策の要点

RBNZは、NZの経済の安定を保つために独立した中央銀行として政策金利を操作し、インフレ・雇用・金融システムを調整しています。

近年はコロナ対応の緩和策から一転し、急速な利上げを実施。2025年は、インフレ率を目標値内に納めるために慎重な利下げ姿勢を取り続けています。

今後も、世界の物価やNZ国内の経済動向に応じて、RBNZの政策は変化していく可能性があります。在住者・投資家を問わず、その「一手先」を意識することが、生活と資産の安定につながる重要な心がけたい視点です。

不動産市場 ― ニュージーランドの住宅用不動産の特徴と動向

NZの住宅供給は、純移民による需要増加も含めた需要の伸びに追いついていない状況が続いています。これは国内のニュースでもよく取り上げられていますが、OECDの調査結果でも同様の傾向が明らかになっています。この需給のアンバランスが、住宅価格が高止まりする大きな要因の一つとなっており、NZは世界でも不動産価格の高い国の一つと言われています。

特に、価格が高いために低所得者層や若年層の住宅取得がますます難しくなっているという問題が指摘されています。日本からデフレ経済の環境を離れてNZに移住してくる日本人や日本語話者にとっても、永住権取得後の住宅購入や投資用不動産の取得は重要な関心事となっています。

土地の広さや環境、住宅の質などは一概に比較できませんが、日本から約10時間のフライトを経て到着したNZでは、住宅の平均価格がおよそ日本の2倍にもなることから、十分な資金があっても市場をよく理解しないまま手を出すのはリスクが伴います。

この章では、NZの不動産市場の基本構造と2025年の最新動向について解説していきます。

ニュージーランドの不動産市場の全体像

市場の特徴ポイント

- 人口530万人・世帯203万世帯

2025年第1四半期時点での住宅総数は212万戸と数値上はNZ全世帯をカバーする戸数があるものの、都市部への人口集中が進んでいるため、特に都市部での住宅供給不足が顕著です。 - 住宅供給が需要に追いつかない理由

人口増加による住宅需要の拡大に対し、インフラ整備や開発許認可の遅れ、建設資材・労働力不足などが重なり、新規住宅の供給が追いついていません。 - 投資家の存在感は一定だが、価格高騰の主因ではない

住宅購入に占める投資家の割合は約23%と一定の存在感はあるものの、これは世界の主要都市と比べて特別に高い数字ではありません。住宅価格の高止まりは、主に人口増加や住宅供給不足、建築コスト上昇といった構造的な要因が影響しています。 - NZ人、永住者及び一部例外*を除き住宅購入は原則禁止

2018年の法改正で、外国人が居住用住宅を購入することは基本的に禁止されており、市場の一部過熱を抑制する狙いがあります。 *豪州およびシンガポール市民は自由貿易協定により例外。

ものかん

ものかんNZの住宅需要の拡大に対し、少し車を走らせれば草地がたくさんあるのになぜ供給の遅れが出るのか?と疑問に思うかもしれませんが、NZは今でも少し郊外に行けばアスファルト舗装されていない砂利道や公共の水道管に接続されておらず雨水を生活用水として利用している(=インフラが整備されていない)場所が多くあります。既に住んでいる場所ですら十分整っていないのですから、草地=インフラが未整備であるという事で、そこに新興住宅地を開発するとなれば、単に家を建てて売るのではなく、道路、上下水道、電力、ガス・電波・ネット・交通網・公共設備などを整えていく必要があり、それらインフラ整備や開発許認可の遅れ、建設資材・労働力不足などが重なり需要に追いつかないという事です。

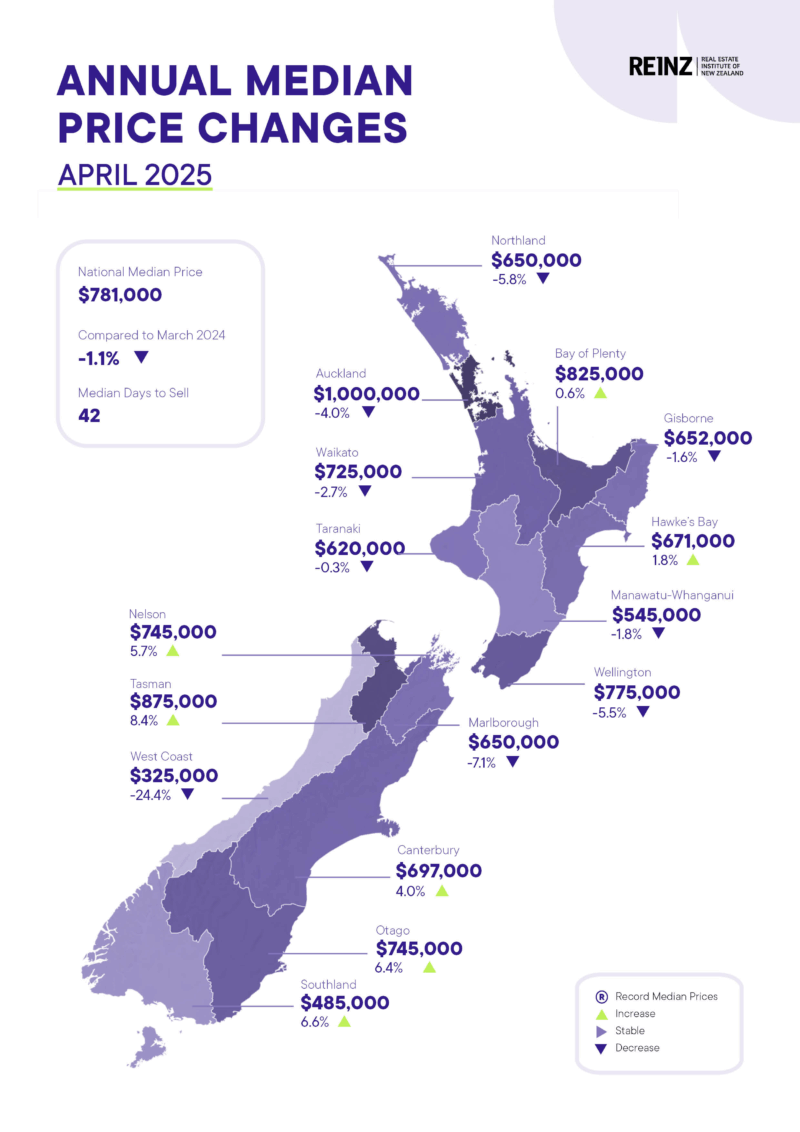

住宅価格の最新データ (2025年4月)

2025年4月のNZ全国平均不動産価格中央値は78.1万ドル。

主要地域の特徴と邦人居住者数(推定)

| 地域名 | 特徴・動向 | 邦人居住者数(推定) |

|---|---|---|

| オークランド AUCKLAND | 最大都市で住宅価格・賃料が最も高い。人口増加率も高く、住宅供給不足が特に顕著。 | 約7,000~8,000人 |

| ウェリントン WELLINGTON | 首都で政府系雇用が多く安定。住宅供給は少なく価格が高止まりしている。 | 約1,000~1,300人 |

| クライストチャーチ CHRISTCHURCH/ Canturbery | 2011年の地震被害からの復興と都市再開発が進行中。価格は安定しつつ上昇傾向。 | 約2,200~2,600人 |

| ハミルトン HAMILTON/ Waikato | 比較的割安で成長著しい地方都市。人口増加と共に住宅価格も上昇中。 | 約1,000人未満 |

| タウランガ TAURANGA/ Bay of Plenty | 海沿いのリゾート都市。住宅価格は高騰傾向。 | 約500人未満 |

| クィーンズタウン QUEENSTOWN/ Otago | リゾート都市として人気で、人口増・住宅価格上昇が顕著。 | 約500人未満 |

住宅価格と家賃水準(2025年)

| 地域 | 住宅中央値 (2025年4月) | 平均家賃(月額/3ベッドルーム) |

|---|---|---|

| オークランド | $100万ドル | $3,000 – $4,000ドル |

| ウェリントン | $77.5万ドル | $2,800 – $3,100ドル |

| クライストチャーチ(Canturberry) | $69.7万ドル | $2,200 – $2,400ドル |

| 全国平均 | $78.1万ドル | $2,600 – $2,900ドル |

- ソース:REINZ、TradeMe Property

2025年 ニュージーランド不動産市場 動向と予測

2025年初頭の状況

価格の緩やかな下落傾向

全国平均で価格はわずかに下落しており、特に地方都市や郊外で顕著です。主要都市でも横ばいか若干の下落となっています。

在庫数の過去最高更新

2025年3月時点で全国の住宅在庫は36,870件と過去10年間で最も多く、前年同月比で10.9%増加。買い手にとって選択肢が広がる環境です。

販売件数は増加傾向

2025年3月の販売件数は6,287件で前年同月比3.4%増。市場の活性化が見られますが、過去のピークにはまだ達していません。

販売期間の長期化

物件が売れるまでの日数は前年よりわずかに増加し、買い手市場であることを示唆しています。

今後の見通し

価格上昇の可能性

主要銀行や不動産調査機関は4~7%程度の価格上昇を予測。これは2024年後半からの金利引き下げによる住宅ローン負担の軽減と買い手意欲の回復が背景です。

構造的な課題の継続

大量移民の戻りがあっても価格は大きく上昇していないため、供給不足や建築コストの高さ、インフラ整備の遅れといった課題が根強く存在しています。

価格上昇圧力の蓄積

市場には「マグマ」のように価格上昇圧力が蓄積されており、今後の金利低下や供給改善により一気に価格が動く可能性もあります。

緩やかな市場回復の兆し

住宅販売件数増加や販売期間短縮など、市場回復の兆候が見え始めています。ただし、経済の不透明さやインフラ課題は依然残るため、回復は段階的になる見込みです。

日本人にとっての不動産市場のポイント

NZに在住または移住を検討している日本人にとって、以下の点が特に重要です。

- 高い住宅価格への備え

NZの住宅価格は日本の約2倍と高額であり、十分な資金計画が不可欠。価格だけでなく地域の将来性やインフラ状況も慎重に見極める必要があります。 - 外国人購入制限の理解

永住権保持者であれば住宅購入は自由ですが、それ以外の外国人は、居住用住宅購入は原則禁止されているため、永住権取得前に購入を検討する場合は法的制限に注意が必要。永住権取得後の購入計画が一般的です。 - ローンと金利の動向把握

NZの住宅ローンは日本と異なる条件や金利体系があり、ローン審査基準も異なります。移住直後はクレジット履歴がなく、NZ国内での職務履歴もないためローンを組むこと自体が難しいので早めに銀行またはホームローンエージェントなどに相談して計画的に行動する必要があります。また金利動向を注視し、無理のない返済計画を立てることが重要です。 - インフラとアクセスの重要性

一般的な交通の利便性や治安の良さ、良質な学区域(インターナショナルスクールは少ないため地元の学校に通うことになります)に加え、移民としての生活を支える日本人コミュニティ、日本食材店、日本語補習校の存在も重要な選択基準です。これらは日々の暮らしの安心感につながります。 - 不動産の種類とリスク

NZでは戸建て、タウンハウス、アパートなど様々な形態があり、地震リスクや建物の築年数、メンテナンス状況などに加えて、購入は慎重になるべきプラスターハウスと呼ばれる湿気や水漏れに弱い物件なども多くあるため知識を仕入れておくべきです。 - 投資用不動産の注意点

投資用物件購入を検討する場合、賃貸需要や地域の成長性をよく調査し、空室リスクや管理コストも見込んでおく必要があります。 - 専門家への相談推奨

法律・税務・ローンなどの複雑な手続きが伴うため、信頼できる不動産エージェント、ローンアドバイザー、弁護士への相談が不可欠です。

まとめ:ニュージーランドの住宅用不動産市場のポイントと今後の展望

2025年のNZ住宅不動産市場は、依然として高い価格水準を維持しつつも、在庫増加や販売件数の増加により買い手にとって選択肢が増えている状況です。

平均価格は全国で約78万NZドル、主要都市では100万NZドル前後で推移しています。また、外国人の住宅購入は基本的に制限されており、永住権保持者が中心となっています。

とはいえ、インフラの遅れや建築コストの高さ、経済の不確実性といった課題は続いており、市場の動きは慎重に見守る必要があります。

NZで住宅購入を検討される方は、地域ごとの特徴や市場の構造をしっかり理解し、専門家の意見を踏まえた上で計画的に動くことをおすすめします。

主要産業・市場構造 ― ニュージーランドの経済を支える産業と市場の動向

NZ経済の根幹を支える主要産業と市場の構造は、多様かつダイナミックに変化しています。農業や観光といった伝統的な産業が依然として大きな役割を果たす一方で、製造業の高度化やIT・金融サービスの成長が新たな成長エンジンとなっています。ここでは、最新のデータをもとに各産業の現状と今後の動向を詳しく解説します。

概観:ニュージーランド経済の特徴

NZは人口約530万人の小規模な開放経済であり、一次産品(農林水産物など)とサービス産業が経済の大部分を占めています。世界的に見ても農業資源が豊かで、特に乳製品や羊毛、肉類の輸出が主要な外貨獲得源となっています。

2024年12月時点のNZの名目国内総生産(GDP)は約NZ$4,250億ドルで、これは約36兆円(1NZD=約85円換算)に相当します。

産業別のGDP構成比は以下の通りです。

- サービス業:約73%

例:教育(学校・大学)、医療(病院・クリニック)、金融(銀行・保険)、観光(旅行・ツアーガイド)、IT(アプリ・ウェブサービス)など - 財(モノ)生産産業:約20%

例:製造業(食品加工や機械製造)、建設業、鉱業(資源採掘)など - 農林水産業:約7%

例:乳製品(ミルク、チーズ、バター)、肉類、木材、果実類、魚介類、穀物、ワインなど

これらの産業がバランスよく経済を支え、NZの持続的な成長と雇用創出に寄与しています。

主要産業の構成と動向

農林水産業:ニュージーランド経済の土台を支える一次産業

NZの農林水産業はGDPの約7%ですが、経済全体に与える影響は非常に大きく、国の基盤を支えています。豊かな自然環境を活かした高品質な農産物や畜産物の生産・輸出が強みです。

農林水産業の特徴と輸出額(2024年)

| 品目 | 輸出額(NZD) | 特徴・主な市場 |

|---|---|---|

| 乳製品 | 約143億ドル | 主要な乳製品輸出国。フォンテラが代表的企業。 |

| 羊肉・牛肉 | 約61億ドル | 欧州・中国向けが主要市場。自然放牧による高品質。 |

| ワイン | 約20億ドル | 高品質なソーヴィニヨン・ブランが有名。世界的評価が高い。 |

| フルーツ(キウイ、アボカド) | 約14億ドル | 特にアジア市場で人気。キウイはZespriが主要輸出品。 |

なぜ農林水産業がNZ経済の基盤なのか?

- 輸出収入の柱:NZの主要輸出品は農産物であり、外貨獲得に大きく貢献しています。

- 高い国際競争力:自然環境と持続可能な生産方法により、世界市場で高品質が評価されています。

- 雇用創出:地方の雇用の多くが農林水産業に依存しており、地域経済を支えています。

日本との関係

- 主要輸出先としての日本

日本はNZ産の乳製品、肉類、果物(特にキウイ)、ワインの重要な輸出先です。 - TPP(CPTPP)の効果

両国は協定加盟国で、関税撤廃や引き下げにより農産物の流通が活発化しています。 - 人材・技術交流

リンカーン大学やマッセイ大学には多くの日本人留学生がおり、酪農や農業経営の技術交流が進んでいます。

観光業 ― 多くの雇用を生み出し地域経済を活性化

NZは豊かな自然と多様なアクティビティを誇り、世界中から観光客を集めています。観光業は経済の重要な柱であり、多くの雇用を生み出すとともに、地域経済の活性化にも大きく貢献しています。

観光業の特徴と現状

2024年の観光関連総支出は約444億NZDで、前年より14.6%増加しました。このうち、海外からの訪問者による支出は169億NZDで、前年より59.9%増加しています 。また、観光業は約18万2,700人の雇用を支え、全体の雇用の6.4%を占めています 。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主要観光地 | クイーンズタウン、ミルフォードサウンド、ロトルア、アオラキ / マウントクック国立公園など |

| 観光関連総支出(国内外含む) | 約444億NZD(前年比 +14.6%) |

| 内:国際観光支出(外国からの観光収入) | 約169億NZD(前年比 +59.9%) |

| 観光客数 | 約331万人(パンデミック前比で約85%の回復) |

| 主な海外観光客 | オーストラリア、アメリカ、中国、イギリス、インド |

| 観光業関連の雇用 | 約18万2,700人(全体雇用の6.4%) |

| ポストコロナ回復状況 | 回復基調は継続しているが、回復速度は緩やか。特にアジア市場(日本含む)の回復が遅れている |

空港の拡張と将来展望

オークランド空港:統合ターミナルで利便性向上

プロジェクト概要:総額66億NZDの再開発計画の一環として、国内線と国際線のターミナルを統合し、乗り継ぎの利便性を向上させます。

進捗状況:2024年9月、ダウナーグループ傘下のホーキンス・コンストラクションと約8億NZDの契約を締結し、新しい国内線ジェットターミナルの建設が進行中です。

完成予定:2028~2029年の完成を予定しています。

雇用創出:建設期間中、最大2,500人の新規雇用が見込まれています。

クライストチャーチ空港:旅客と貨物の両面で拡張

ターミナル改修:2013年以来初となる大規模なターミナル改修が進行中で、12の新しい飲食店、リテールスペース、改装されたバスルーム、親子室、フードコート、子供用プレイエリアなどが追加されます。

貨物エリアの拡張:フルトン・ホーガン社との契約により、貨物機の駐機スペースが拡大され、貨物処理能力が倍増します。

将来計画:2040年を見据えたマスタープランでは、滑走路の延長や誘導路の整備が計画されています。

クイーンズタウン空港:持続可能な成長への取り組み

ターミナルの拡張:約1,200万NZDを投じて、ターミナルの北側への拡張が進行中で、800㎡の新しいオフィスおよび運用スペースが追加されます。

完成予定:2027年初頭の完成を予定しています。

将来計画:マスタープランでは、並行誘導路の建設や航空機駐機スタンドの追加、一般航空の移転などが検討されています。

製造業 ― 高付加価値製品の製造

製造業は、NZ経済の中でも重要な輸出主力産業の一つであり、国内雇用と地域経済の両面に大きな影響を与えています。特に食品加工、化学製品、機械設備の製造が中核分野であり、これらはいずれも高付加価値製品として世界各国に輸出されています。

食品加工:農業由来の輸出型加工産業

乳製品や肉製品を主軸とする食品加工分野では、**フォンテラ(Fonterra)**を代表とする大手企業が、牧草飼育(グラスフェッド)を訴求点とし、粉ミルク、チーズ、バターなどの加工品をアジア、中東、欧州市場へ供給しています。

機械設備:農業・建設向けの耐久消費財製造

農業機器や建設用重機といった耐久消費財の製造も拡大中です。草刈り機や耕うん機、乳牛の搾乳システム、トラクター、油圧ショベルなどが該当し、オーストラリア市場への輸出が堅調に推移しています。MasportやGallagherなど、一部ブランドは国内製造を行い、輸出にも対応しています。

化学製品:産業・生活両面での高付加価値製品

化学製品分野では、肥料や農薬といった産業向け製品に加え、化粧品、健康補助食品などの生活関連製品でも高付加価値な輸出が伸びています。

テクノロジーとの融合:スマート製造の兆し

近年は、テクノロジー系スタートアップの台頭により、IoT機器の製造やスマートファクトリー導入といった製造業とITの融合も進んでおり、従来の産業構造に変革をもたらしつつあります。

製造業の主要分野

| 分野 | 特徴 |

|---|---|

| 食品加工 | 乳製品や肉製品を中心とした農業由来の加工製品の製造 |

| 機械設備 | 農業機器や建設機械など耐久消費財の製造・輸出 |

| 化学製品 | 肥料・農薬・化粧品・サプリメントなど多様な製造品 |

| スマート製造 | IoT、AI、ロボティクスなど先端技術との融合が進行中 |

サービス業 ― ニュージーランド経済の中心

NZのサービス業は、2024年時点で国内総生産(GDP)の約70%を占め、国内雇用の約80%を支える、経済の中心的産業です。伝統的に、観光、教育、ヘルスケア、金融といった分野が主要な柱とされてきましたが、近年では情報通信技術(ICT)および宇宙関連サービスといった新興分野が存在感を増しています。

伝統的サービス分野

観光:国際観光収入はCOVID-19以前、GDPの約5.5%を構成していました(MBIE, 2019)。パンデミック後は回復基調にあり、特にオーストラリア・中国・アメリカからの訪問客が多くを占めます。

教育:国際教育(留学生受け入れ)は2019年に57億NZドル規模の輸出産業でした。2023年以降、ビザ緩和により再び成長しています(Education New Zealand)。

ヘルスケア・福祉:人口高齢化により公的・民間の医療・介護サービスが拡充傾向にあります。

金融:地場銀行(Kiwibankなど)に加え、オーストラリア系大手銀行(ANZ、ASB、BNZなど)が市場を支配。近年ではフィンテック企業の台頭も顕著です。

新興分野の台頭:ICTと宇宙関連

ICT(情報通信技術)

NZのICT分野は、2023年には**全輸出の約2.5%**を占め、50億NZドル以上の規模に達しました(NZTech, 2024)。主要な分野には次のようなものがあります:

- ソフトウェア・SaaS(サービスとしてのソフトウェア):Xero(会計ソフト)やPushpay(教会向け寄付管理)、RocketWerkz(ゲーム開発)など、海外市場をターゲットとした企業が成長。

- クラウドサービス・ITアウトソーシング:国内企業だけでなく、海外企業向けにサービス提供を行うプロバイダーが拡大中。

- スタートアップ支援:Callaghan Innovationなど政府系機関が技術系起業家支援を進めており、AIやヘルステックの分野にも広がりを見せています。

宇宙関連サービス

NZは、宇宙法制・地理的優位性・軽量ロケット技術の三点で独自性を確立しています。特に、**Rocket Lab(米国本社/NZ創業)**が中心です。

- Rocket Labの展開:マヒア半島(Hawke’s Bay地方)にある「Launch Complex 1」から、小型衛星を多数打ち上げ。Electronロケットは商業衛星打ち上げに使われ、NASA、米宇宙軍、民間企業などが顧客。

- 地元経済への波及:マヒアでは道路延伸・光ファイバー敷設・地上局設置などのインフラ整備が行われ、Wairoa地域の雇用創出にも寄与しています(Wairoa District Council、2020年)。

- 日本との連携:

- 2023年、日空商事株式会社がNZの宇宙関連企業「Zenno Astronautics」と提携。

- Rocket Labも、東京エレクトロンデバイスなど日本企業と調達・衛星関連プロジェクトでの連携を深めています。

サービス業の主要分野まとめ(2024年)

| 分野 | 特徴 |

|---|---|

| 観光 | 国際観光の回復と地域振興 |

| 教育 | 留学生受け入れと教育輸出(主にアジア圏) |

| 医療・福祉 | 公的医療の再編、民間介護サービスの成長 |

| 金融・フィンテック | SharesiesやHatchなどの投資アプリの普及、BNPL(後払い)市場の拡大 |

| ICT・スタートアップ | SaaS、AI、ゲームなどの分野で海外展開が活発 |

| 宇宙関連 | 小型衛星打ち上げ、地上局支援、国際提携が進展 |

まとめ ― 主要産業の要点

| 要点 | 内容 |

|---|---|

| 農林水産業 | GDP比は約7%でも、輸出の柱として経済を支える重要産業。乳製品・肉・ワイン・果物が主力で、日本とも関係が深い |

| 観光業 | 雇用の6%以上を担い、地域経済の活性化に貢献。コロナ後は回復基調。空港インフラの再整備が進んでいる |

| 製造業 | 食品加工・農業機械・化学製品が中心。農業由来の高付加価値製造が輸出をけん引。スマート製造の動きも |

| サービス業 | GDPの70%超を占め、経済の中核に。都市部を中心にIT企業やスタートアップの成長が目立つ |

貿易・国際経済関係 ― ニュージーランドの貿易パートナーと国際経済の影響

NZは人口約530万人の小規模経済であり、その規模ゆえに国際市場との結びつきが不可欠な国です。

資源や農業に依存した経済構造から、輸出入の動向や国際経済の影響が非常に大きく、特に主要貿易パートナー国との関係や多国間の貿易協定が経済政策の中核となっています。

この章では、NZの貿易構造、パートナー国、自由貿易協定、そして国際経済の影響について見ていきます。

ニュージーランドの貿易構造

NZの経済は輸出に強く依存しており、特に農業・畜産業に関連する一次産品が中心です。

製造業の規模が小さいため、工業製品や燃料などの多くを海外から輸入しています。

主な輸出品目 (2024年)

| 品目 | 輸出額(億ドル) | 特徴 |

|---|---|---|

| 乳製品 | 143 | 主要な乳製品輸出国 |

| 羊肉・牛肉 | 61 | 主要輸出先:欧州・中国 |

| ワイン | 20 | 高品質なソーヴィニヨン・ブラン |

| 木材 | 25 | 世界有数の木材輸出国 |

主な輸入品目

| 品目 | 輸入額(億ドル) | 特徴 |

|---|---|---|

| 機械設備 | 85 | 製造業や農業機器が中心 |

| 車両・部品 | 40 | 日本車が主流 |

| 燃料 | 32 | 石油とガス |

| 消費財 | 28 | 電子機器や衣類 |

主要貿易パートナー

NZの貿易は主にアジア太平洋地域やオーストラリア、北米との関係に依存しています。

引き続き中国・豪州が主要貿易先であり、近年は東南アジア諸国連合(ASEAN)やインドとの貿易関係も強化されています。

主な貿易パートナー

| パートナー国 | 輸出額(億ドル) | 輸入額(億ドル) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 中国 | 70 | 55 | 乳製品、肉類の主要輸出先 |

| オーストラリア | 53 | 64 | 貿易額最大のパートナー |

| アメリカ | 32 | 36 | 機械設備や消費財が中心 |

| 日本 | 20 | 25 | 機械・車両、農産物 |

貿易協定と国際関係

NZは自由貿易協定(FTA)を積極的に締結しており、これにより輸出市場の拡大と、貿易障壁の低減を目指しています。

またTPP(環太平洋パートナーシップ協定)やRCEP(地域的な包括的経済連携協定)への参加も、経済成長に貢献しています。

主要な貿易協定

| 協定名 | 発効年 | 対象国 |

|---|---|---|

| NZ–China FTA | 2008年 | 中国 |

| CPTPP (環太平洋パートナーシップ協定) | 2018年 | 日本、カナダ、オーストラリアなど11か国 |

| RCEP (地域的包括的経済連携) | 2020年 | ASEAN加盟国+中・韓・日・豪・NZ |

国際経済の影響とニュージーランド

NZは小国かつ外需依存経済であるため、国際的な金融・経済の変動に非常に敏感です。

特に以下のような要因が、国内経済や企業の収益に直接的な影響を与えます。

国際経済の主な影響要因

| 要因 | 影響内容 |

|---|---|

| 金利の上昇 | 製造業や農業の借入コスト増、輸出価格競争力に影響 |

| 為替変動 | NZドル高は輸出企業の利益圧迫、NZドル安は輸入コスト増 |

| 貿易戦争 | 米中摩擦などにより、中国向け農産物輸出が打撃を受ける |

| 原材料価格 | 燃料や金属価格の高騰は輸送費・生産コストに直結 |

まとめ ― 貿易と国際経済の要点

| 要点 | 内容 |

|---|---|

| 貿易構造 | 輸出:農産物、乳製品、羊肉など 輸入:機械設備、消費財 |

| 貿易パートナー | 中国、アメリカ、オーストラリア、日本など |

| 貿易協定 | NZ–China FTA、CPTPP、RCEPなど多数 |

| 国際経済の影響 | 金利・為替・原材料価格・地政学的リスクが経済に影響 |

金融市場と金融機関 ― ニュージーランドの金融機関と市場の現状

NZは、先進国として安定した金融システムを有し、国内外の投資家から注目を集めています。この章では、NZの金融市場の構造、主要な金融機関、市場の最新動向について解説します。

ニュージーランドの金融システム

NZの金融システムは、中央銀行(ニュージーランド準備銀行:RBNZ/ Reserve Bank of New Zealand)を中核に、商業銀行、証券市場、保険会社など多様な金融機関で構成されています。

中央銀行:ニュージーランド準備銀行(RBNZ)

RBNZは、以下の3つを柱とする金融政策を通じて、経済の安定化を図っています。

- 物価の安定

- 雇用の最大化

- 金融システムの安定

主要な金融市場

NZには、以下のような主要市場があります。

| 市場区分 | 内容 |

|---|---|

| 株式市場 | ニュージーランド証券取引所(NZX)で企業の株式が売買される |

| 債券市場 | 国債、地方債、企業債が取引される |

| 外国為替市場 | ニュージーランドドル(NZD)の取引が活発 |

また、NZの金融業界は高い透明性と厳格な規制体制により、国際的にも信頼性が高いと評価されている一方で、市場が小さいが故に投資額もそれに準じており、値動きも限定的である事が多い。

ニュージーランドの主要金融機関

国内で活動する金融機関は、個人・法人を問わず幅広い金融サービスを提供しています。特に4大商業銀行が国内市場の大部分を占めています。

主要な商業銀行

NZの商業銀行は、4大銀行を中心に構成されています。これらの銀行は、国内金融市場で大きなシェアを占め、個人・法人向けに広範囲なサービスを提供しています。

| 銀行名 | 設立年 | 主要サービス |

|---|---|---|

| ANZ | 1840年 | 貯蓄、融資、投資、保険 |

| ASB | 1847年 | 銀行サービス、融資、カードサービス |

| Westpac | 1861年 | 個人・法人向け銀行業務、融資、投資 |

| BNZ | 1861年 | 融資、投資、保険、企業向け金融サービス |

これらの銀行は、NZ準備銀行の監視下で運営されており、金融システムの安定性を確保しています。

ニュージーランド証券取引所(NZX)

NZ証券取引所(NZX)は、NZにおける中心的な株式市場で、株式、債券、デリバティブなど多様な商品が取引されています。

主な上場企業例

- Fisher & Paykel Healthcare(ヘルスケア製品)

- AFT Pharmaceuticals(医薬品)

- Xero(クラウドベースの会計ソフトウェア)

- Kiwi Property Group(不動産)

NZXは安定した運営と高い透明性が評価されており、個人・機関投資家双方にとって信頼できる投資プラットフォームとなっています。

金融政策と利率

金利政策:オフィシャル・キャッシュ・レート(OCR)

NZ準備銀行(RBNZ)は、政策金利(OCR)を調整することによって、経済の安定を図ります。

金利の変更は、住宅市場、消費、投資活動、そして為替レートに大きな影響を与えるため、重要な経済指標となります。

- 2024年:OCRは5.25%(利上げにより、インフレ抑制を目指す)

- 2025年:インフレーション目標値を継続した利下げが行われており、

金融市場の動向と展望

住宅市場と金融政策

近年の金利上昇により、住宅市場は一時的に冷え込んでいますが、オークランドやウェリントンなど都市部では引き続き高い需要が続いています。住宅ローン金利の動向は、家計の支出や資産形成に直結する重要なファクターです。

ESG投資の拡大

環境・社会・ガバナンス(ESG)に配慮した投資商品が拡大しており、多くの金融機関がサステナブルな資産運用を重視する方向へシフトしています。今後もESG基準に基づいた金融商品の拡充が期待されています。

住宅市場と金融

NZの住宅市場は、金融政策の影響を強く受けています。

特に住宅ローン金利の変動が、家計の支出や投資行動に直結します。

住宅市場は、近年の金利上昇により、やや冷え込んでいるものの、都市部では依然として高い需要が続いています。

環境・社会・ガバナンス(ESG)

近年、ESG投資が注目を集めており、サステナビリティを重視した金融商品が市場に登場しています。

金融機関は、環境問題や社会問題への対応として、ESG基準に則った投資ポートフォリオの構築を進めています。

まとめ ― ニュージーランドの金融市場と機関

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 中央銀行 | RBNZがOCR操作を通じて物価と雇用を調整 国際信頼度も高い |

| 商業銀行 | ANZ・ASB・Westpac・BNZが市場を牽引。住宅ローンシェアも大きい。 |

| 証券取引所 | NZXで株式・債権が取引。Air NZなど有力企業が上場 |

| 政策金利 | OCRは経済の体温調整役。2025年は利下げ局面 |

| 注目トピック | 住宅市場の動向、ESG投資の台頭 |

まとめ

NZは、安定性と豊かさを併せ持つ国である一方、経済や生活コストには変動要因も多く存在します。

本記事で紹介したデータや傾向をもとに、自身の暮らし方や資産設計に対する理解と判断を深めていただければ幸いです。